ここまで見てきたように、再生可能エネルギー(再エネ)には、地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)を増やさない上に、太陽光発電などであれば、個人でも電気を作ることができるなど、多くのメリットがあります。

ここでは、再エネの利用を増やしていく仕組みのひとつとして導入されている「FIT制度(固定価格買取制度)」について説明します。

FIT制度は、英語で「Feed-in Tariff」(フィードインタリフ)と言い、「固定価格買取制度」という意味になります。

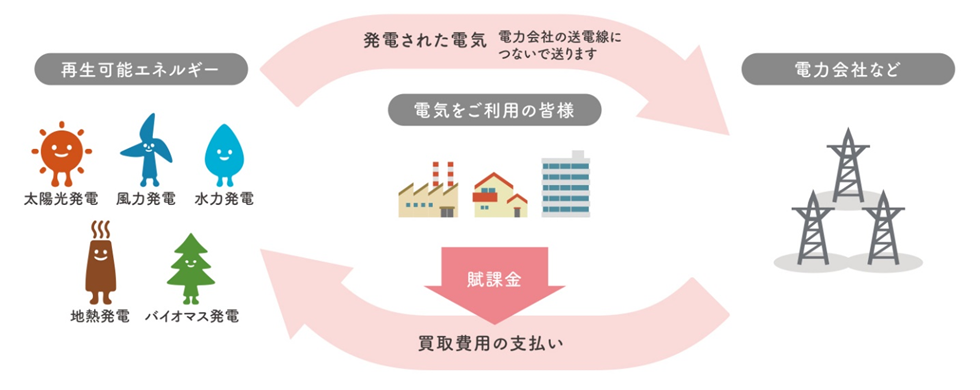

この制度は、再エネの普及を促進するために国が導入したもので、再エネで発電した電気を、電力会社が一定の期間、決められた価格で買い取ることを義務付けています。

例えば、家庭で太陽光パネルを使って電気を作った場合、その電気は自分で活用できますが、余った電気は電力会社に売ることができます。そして、電力会社はその電気を他の家庭や企業に供給します。

(FIT制度の対象になるのは「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「バイオマス」の5つです。)

地球温暖化を防ぐためには再エネの普及が欠かせませんが、再エネ発電設備の導入にはコストがかかります。そこで、国は2012年、諸外国の制度も参考にFIT制度を導入し、再エネの発展を後押ししました。この制度の効果もあり、再エネ導入の投資リスクが軽減され、多くの企業や家庭が再エネを利用できるようになるとともに、太陽光発電などは導入コストも下がってきています。

FIT制度によって、日本国内では太陽光発電を中心に再エネが急速に普及しました。しかし、FIT制度にはいくつかの課題もあります。

例えば、電力会社が再エネを一定の価格で買い取るための原資は、国民が支払う電気代に上乗せされる「再エネ賦課金」によって賄われる仕組みですが、最近の燃料価格高騰などに加え、再エネ賦課金の増加が電気代の上昇の要因になっています。

また、再エネの急速な普及により、太陽光パネルがたくさん発電する時間帯などに、電力ネットワークが対応できない地域も出てきました。

FIT制度は「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」という法律によって導入されていますが、「特別措置」というように、この制度は永続的に続く前提ではなく、状況が変わればその役割も変わっていくべきものです。

実際、これまでもFIT制度は随時、状況に応じた見直しが行われてきました。持続可能な再エネ活用をめざし、市場原理を取り入れた「FIP制度(Feed-in Premium)」という新しい制度が開始されたのもそのひとつです。

近い将来、再エネは特別なものではなく、当たり前のエネルギーになっていくと考えられます。こうした中、FIT制度が今後どのように変化していくかにも注目してみるとよいと思います。

(参考リンク)

■なっとく!再生可能エネルギー(経済産業省資源エネルギー庁)

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/surcharge.html■調達価格等算定委員会(経済産業省資源エネルギー庁)

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii

FIT制度の見直し等に関する議論が行われています。

あてはまるものを選ぶだワン!